独特な気動車の運転操作

国鉄型気動車の運転操作は、電車や最近の気動車のそれとは大きく異なります。常に速度とエンジン回転数を意識し、変速機を切り替えながら運転する必要があります。また、ブレーキ操作もハンドルの角度に応じて動作するものではなく、ブレーキ管の圧力を監視しながらの操作が求めアレます。 ここでは、国鉄気動車の運転方法を解説しましょう。

機器の名称と役割

運転の前に、各機器の名称と役割をよく理解しておきましょう。

主幹制御器(50)

主幹制御器は、おもに車両を加速する際に使用します。

主幹制御器には3つのハンドルが付いており、左から逆転ハンドル、主ハンドル、変速ハンドルと呼ばれています。

主ハンドル(50a)

主ハンドルは機関の燃料制御をおこなうハンドルです。

主ハンドルは機関の燃料制御をおこなうハンドルです。

停止・切・1~5ノッチの7ポジションからなっており、ハンドル手前の押しボタンを押しながら操作します。ハンドルから手を離すとバネの力により切位置に戻ります。

逆転ハンドル(50b)

逆転ハンドルは、逆転機を動作させ、車両の前進・後進を切り替えるためのハンドルです。

逆転ハンドルは、逆転機を動作させ、車両の前進・後進を切り替えるためのハンドルです。

ハンドルを手前に倒すと後進、先方に倒すと前進、中間が中立位置です。

変速ハンドル(50c)

変速ハンドルは、変速機を中立・変速・直結に切り替えるためのハンドルです。

変速ハンドルは、変速機を中立・変速・直結に切り替えるためのハンドルです。

ハンドルを手前に倒すと変速、先方に倒すと直結、中間が中立位置です。

ハンドルの鎖錠機構

変速ハンドルと逆転ハンドルの間には鎖錠機構があり、変速ハンドルが中立位置のときに限って逆転ハンドルを動かすことができます。

なお、変速ハンドルは逆転ハンドルの位置に関係なく、いつでも動かすことができます。

ブレーキハンドル

AT-301は空気の力でブレーキをかけたり緩めたりします。ブレーキを操作するには、正面右側のブレーキ弁ハンドルを使用します。

AT-301は空気の力でブレーキをかけたり緩めたりします。ブレーキを操作するには、正面右側のブレーキ弁ハンドルを使用します。

詳しくは「ブレーキシステムとブレーキ弁」の項目で解説します。

警笛ペダル

警笛を鳴らす足踏みペダルです。踏んでいる間、警笛が鳴り続けます。

警笛を鳴らす足踏みペダルです。踏んでいる間、警笛が鳴り続けます。

ATS確認ボタン

ATSロング鳴動時に確認扱いをするためのボタンです。ATS警報が鳴動したら、ブレーキハンドルを重なり以上の位置に置いて確認ボタンを押下します。

ATSロング鳴動時に確認扱いをするためのボタンです。ATS警報が鳴動したら、ブレーキハンドルを重なり以上の位置に置いて確認ボタンを押下します。

警報持続ボタン

ATSの警報持続チャイムを止めるときに操作するボタンです。警報持続チャイムはATS警報と共に鳴動開始し、警報持続ボタンを押すまで鳴り続けます。所定の停止位置に停車したら、このボタンを押してチャイムを停止させます。

ATSの警報持続チャイムを止めるときに操作するボタンです。警報持続チャイムはATS警報と共に鳴動開始し、警報持続ボタンを押すまで鳴り続けます。所定の停止位置に停車したら、このボタンを押してチャイムを停止させます。

ATS復帰スイッチ

ATSによる非常ブレーキが動作した際、非常ブレーキを解除するためのスイッチです。

ATSによる非常ブレーキが動作した際、非常ブレーキを解除するためのスイッチです。

ATSによる非常ブレーキで車両停車後、ブレーキハンドルを非常位置に置き、ATS復帰スイッチを引くとATSによる非常ブレーキが解除されます。

機関始動スイッチ

機関を始動させるためのスイッチです。変速ハンドルを差し込み、「始動」位置まで回すとセルモーターが回転し、機関始動します。

機関を始動させるためのスイッチです。変速ハンドルを差し込み、「始動」位置まで回すとセルモーターが回転し、機関始動します。

ブザースイッチ

車掌との連絡用ブザーを鳴らすスイッチです。スイッチを押している間、ブザーが鳴動します。

車掌との連絡用ブザーを鳴らすスイッチです。スイッチを押している間、ブザーが鳴動します。

車掌スイッチ

ドアの開閉をするスイッチです。

ドアの開閉をするスイッチです。

速度計

現在の速度を表示します。

現在の速度を表示します。

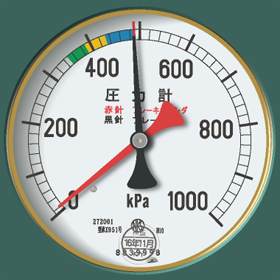

圧力計(元空気ダメ・ツリアイ空気ダメ)

左側の圧力計は元空気ダメとツリアイ空気ダメの圧力を示します。

左側の圧力計は元空気ダメとツリアイ空気ダメの圧力を示します。

◆元空気ダメ圧力(赤針)

空気圧縮機で作られた圧縮空気を貯めておくタンクです。圧力が690kPa~780kPaの範囲(ゲージの赤部分)に針があれば正常ですが、ブレーキを使いすぎると圧力が低下することがあります。圧力が下がりすぎるとブレーキが緩まなくなります。

◆ツリアイ空気ダメ圧力(黒針)

ブレーキ管圧力を制御するためのタンクです。ブレーキハンドルでツリアイ空気ダメ(ER)を減圧、加圧することによりブレーキ管の圧力がツリアイ空気ダメの圧力と等しくなるように制御されます。

圧力計(ブレーキ管・ブレーキシリンダ)

右側の圧力計はブレーキ管とツリアイ空気ダメの圧力を示します。

右側の圧力計はブレーキ管とツリアイ空気ダメの圧力を示します。

◆ブレーキ管圧力(黒針)

ブレーキの強弱を指令するブレーキ管(BP)の圧力を示します。ブレーキをかけていないときは490kPaを示し、ブレーキハンドルによりブレーキ管を減圧することによりブレーキが作用します。

◆ブレーキシリンダ圧力(赤針)

ブレーキシリンダ(BC)に込められた空気の圧力を示します。ブレーキシリンダ圧力はブレーキ力とほぼ対等です。

なお、実際の車両にはブレーキシリンダ圧力計は付いていないため、上級モードでは表示されません。

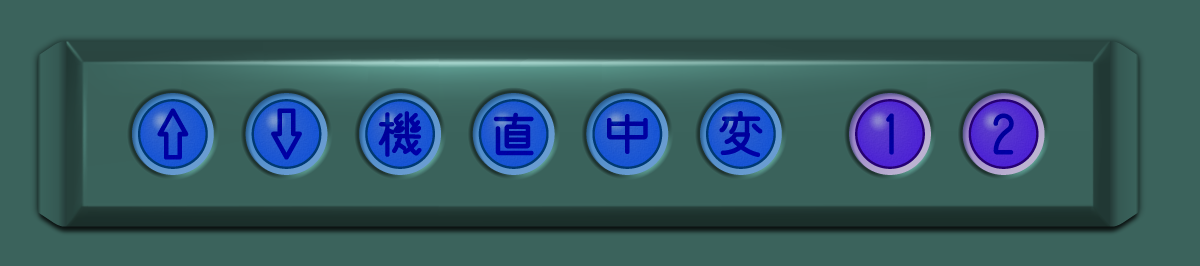

表示灯

車両の状態が計器台の表示灯に表示されます。運転中は表示灯の状態を常に確認しましょう。

前進表示灯/後進表示灯

逆転器の投入状態を表示します。

逆転器の投入状態を表示します。

逆転ハンドル操作により逆転器が前進または後進に投入されると、逆転器の投入状態に応じて前進矢印または後進矢印が点灯します。

機関表示灯

編成全車の機関が回転しているときに点灯する表示灯です。

編成全車の機関が回転しているときに点灯する表示灯です。

機関が回転を始め、潤滑油の油圧が立ち上がると機関表示灯が点灯します。

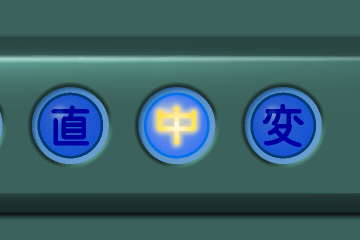

直結・中立・変速表示灯

変速機の投入状態を表示します。

変速機の投入状態を表示します。

編成全車の変速機が変速に投入されている時は[変]表示灯が、直結に投入されている時は[直]表示灯が点灯します。また、編成全車の変速機が投入されていない時(中立状態の時)は[中]表示灯が点灯します。

編成内で、変速または直結に投入されない車両がある場合は3つの表示灯すべてが消灯するほか、機関停止中は表示灯がすべて点灯します。

運転士計器灯

編成全てのドアが閉じたときに点灯し、発車可能な状態になったことを知らせます。

編成全てのドアが閉じたときに点灯し、発車可能な状態になったことを知らせます。

ブレーキシステムとブレーキ弁

AT-301は空気の力でブレーキをかけたり緩めたりします。ここでは、ブレーキシステムを構成する機器と動作のしくみ、操作手順を解説します。

AT-301に搭載されているブレーキシステムは"DA1A自動空気ブレーキ装置"といい、ブレーキハンドルでブレーキ管の圧力を調整することにより、ブレーキをかけたり緩めたりします。

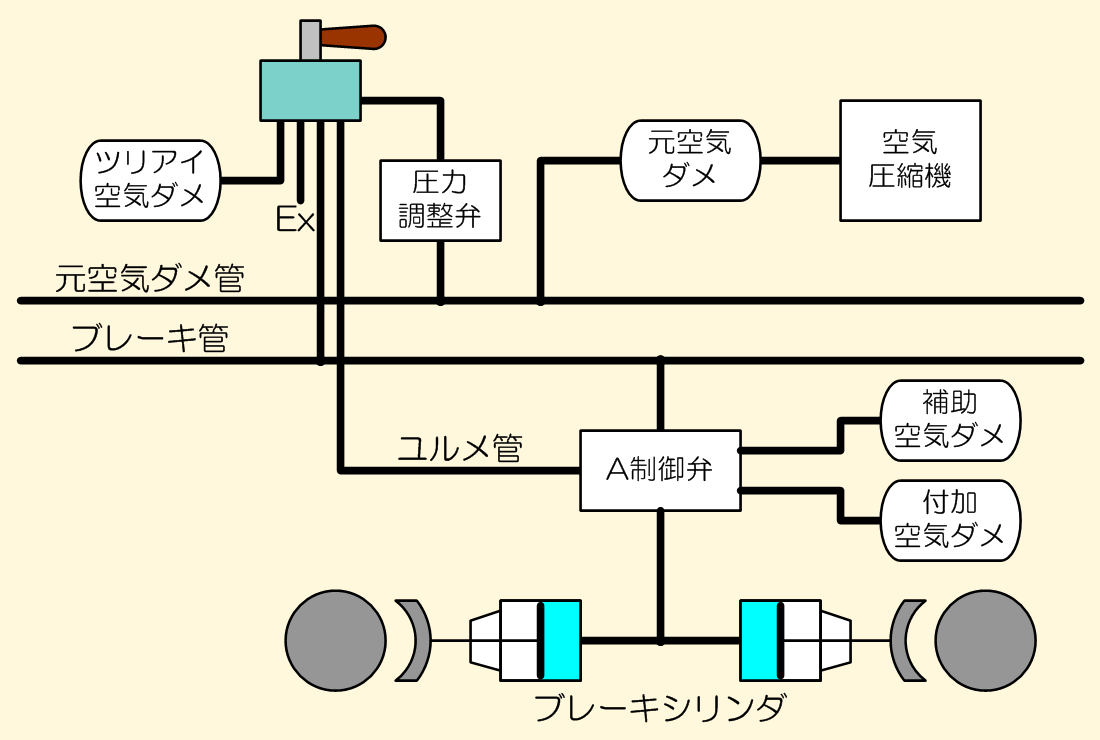

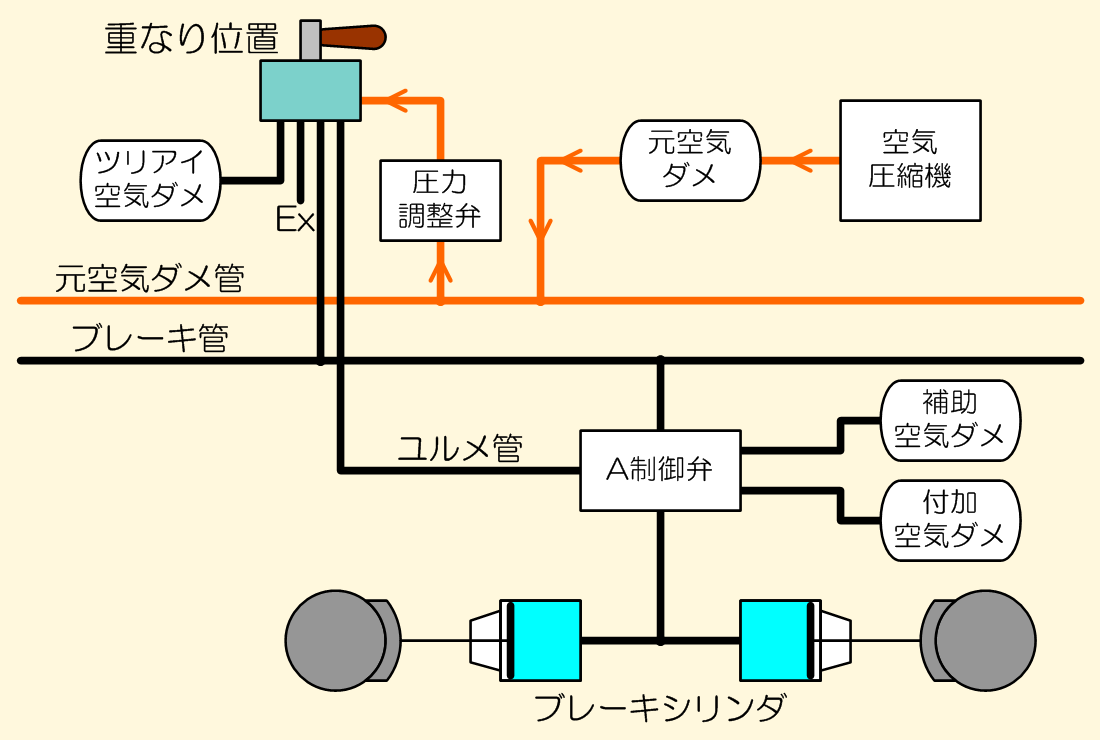

ブレーキ機器の構成

ブレーキ機器の構成を示します。

空気圧縮機

ブレーキ力の元となる圧縮空気を作ります。空気圧縮機で作り出される空気は、690~780kpaに圧縮されています。1分間に約600Lの圧縮空気を作ることが出来ます。

元空気ダメ

空気圧縮機で作られた圧縮空気を貯めておく空気タンクです。キハ30の場合、容量は165Lです。

圧力調整弁

元空気ダメに貯められている690~780kPaの圧縮空気を、ブレーキ回路で使用する490kPaに落とすための装置です。

ブレーキ弁

ハンドルを操作することにより、元空気ダメからの圧縮空気をブレーキ管に込めたり、ブレーキ管の空気を排出してブレーキを動作させたりします。

ブレーキ管

編成に引き通されたブレーキ管の圧力を調整することにより、ブレーキ力を調整します。ブレーキユルメ時、ブレーキ管には490kPaの圧縮空気が込められており、ブレーキ管を減圧することにより、ブレーキが動作します。

編成分離や車掌弁を扱った場合などもブレーキ管の空気が抜けるため、ブレーキが動作する安全なシステムです。

釣り合い空気ダメ

ブレーキ管を減圧するとき、ブレーキ弁から圧縮空気を排出するだけでは編成の長短によりブレーキ弁の操作時間が変わってしまいます。そこで、釣り合い空気ダメの圧力とブレーキ管の圧力が同じになる機構とし、ツリアイ空気ダメの圧力をブレーキ弁で減圧することで、編成の長短に関わらず一定の操作でブレーキ操作ができるようにしています。

A制御弁

ブレーキ管の圧力に応じ、ブレーキシリンダ、補助空気ダメ、付加空気ダメに圧縮空気を込めたり、抜いたりする装置です。

補助空気ダメ

ブレーキ時に、補助空気ダメの圧縮空気をブレーキシリンダに送り込むことにより、ブレーキを動作させます。容量は60Lです。

付加空気ダメ

非常ブレーキ時に、付加空気ダメの圧縮空気をブレーキシリンダに送り込むことにより、強力なブレーキを動作させます。容量は140Lです。また、ブレーキ緩め時には付加空気ダメの圧縮空気を補助空気ダメに送り込むことにより、込め不足によるブレーキ不良を防止します。

ブレーキシリンダ

圧縮空気を込めることによりピストンを押し出し、制輪子を車輪に押し当ててブレーキを動作させます。

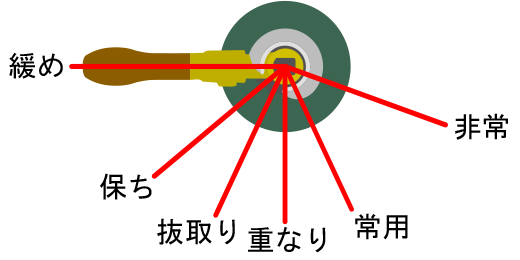

ブレーキ弁のポジション

ブレーキ便には"ユルメ位置"、"保ち位置"、"抜き取り位置"、"重なり位置"、"常用位置"、"非常位置"の6つのポジションがあります。

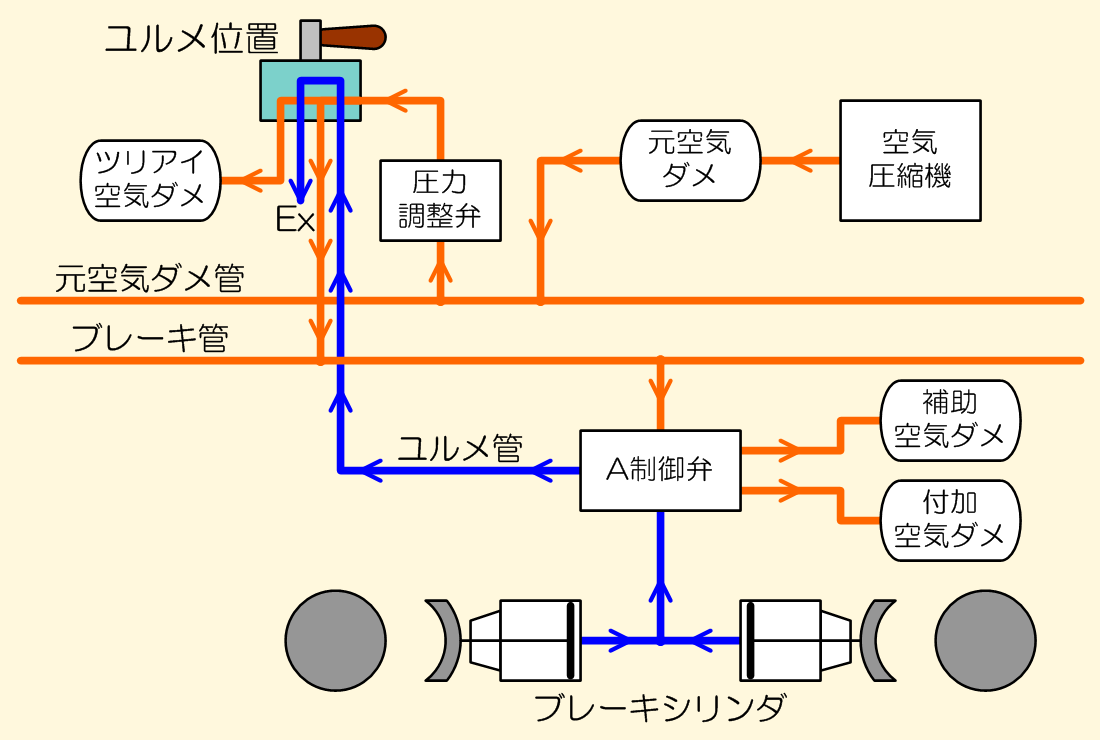

ユルメ位置

ブレーキを緩めるとき、また運転中にハンドルを置く位置です。

圧力調整弁を通ってきた元空気だめの圧力が、ブレーキ管およびつりあい空気だめに込められます。A制御弁のはたらきにより、ブレーキシリンダの圧力空気は大気へ排出されブレーキが緩むとともに、補助空気ダメ、付加空気ダメに圧縮空気が送られ、次回ブレーキ動作時の空気源とします。

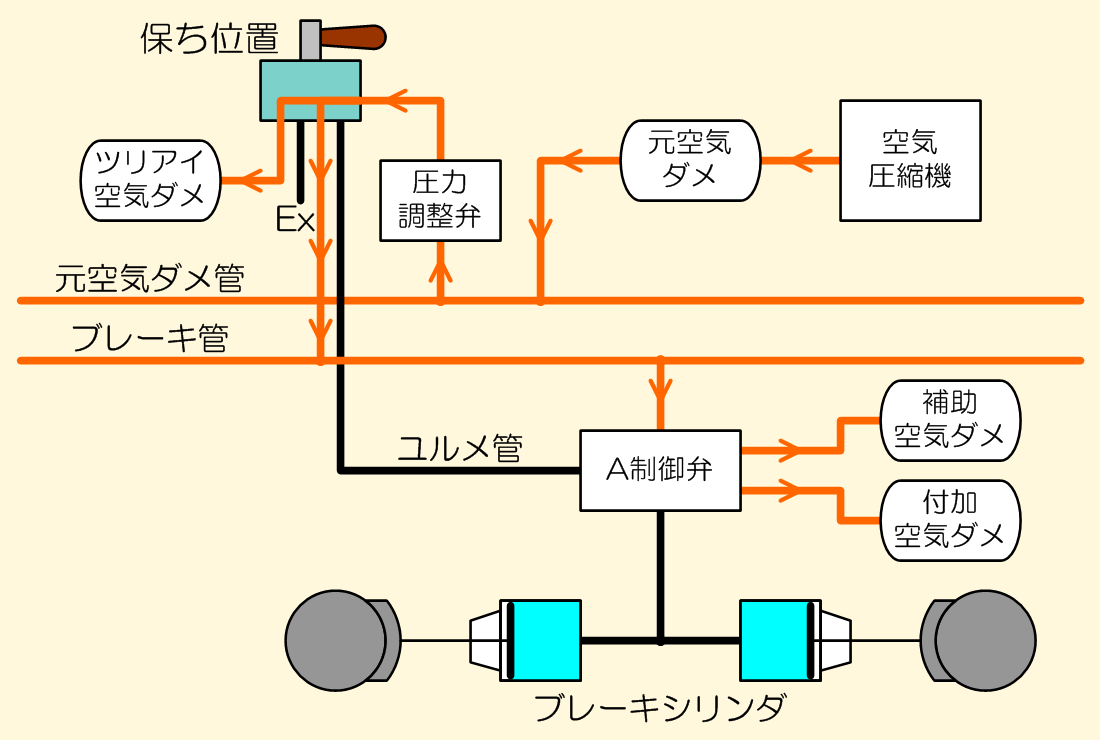

保ち位置

長い下り勾配などを運転する場合、先頭車のブレーキ力だけを保持し、他の車両のブレーキをゆるめて加速を抑制するために使用する位置です。

元空気ダメからの空気の流れはユルメ位置と同じですが、ブレーキ弁内部でユルメ管から排気への経路が断たれるため、先頭車のブレーキはゆるまず、2両目以降の車両はユルメ管から排気への経路が構成されているため、ブレーキが緩みます。

AT-301シミュレータは1両編成での運転をシミュレートしているため先頭車以外のブレーキを緩める作用はしませんが、自車のブレーキシリンダ圧力空気を大気へ排出する経路が閉ざされるため、保ち位置をとった時点のブレーキシリンダ圧力が保持されます。

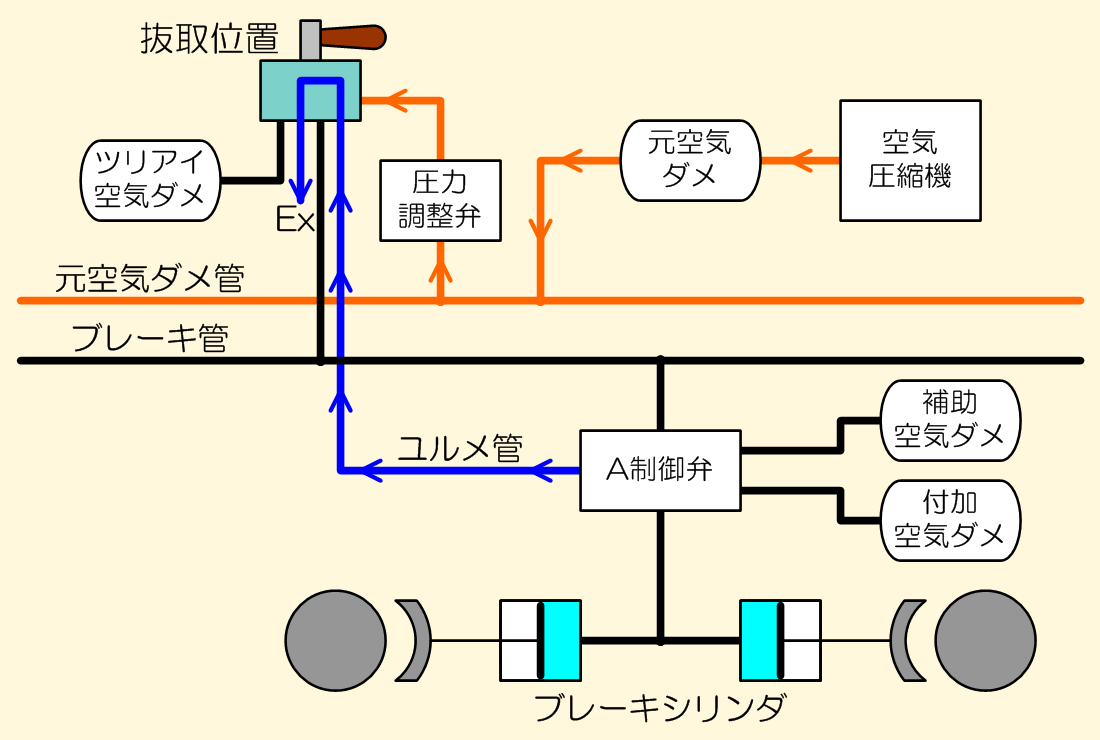

抜き取り位置

運転台を使用しないときは抜き取り位置に置いた後、ブレーキハンドルを取り外します。

抜き取り位置ではブレーキ弁の通路が閉じられ、ブレーキ管、つりあい空気だめは抜き取り位置にした時の圧力を保持します。また、自車のブレーキシリンダ圧力空気を大気に排出する経路が構成されるため、ブレーキシリンダ圧力はブレーキ管圧力に応じた圧力となります。

重なり位置

ブレーキ管を減圧してブレーキを動作させた後、ハンドルを重なり位置に置くことによりブレーキ力を保持します。

重なり位置ではブレーキ管の込め・排気経路および制御弁からのユルメ管通路が閉ざされるため、重なり位置に置いた時のブレーキ力を保持します。

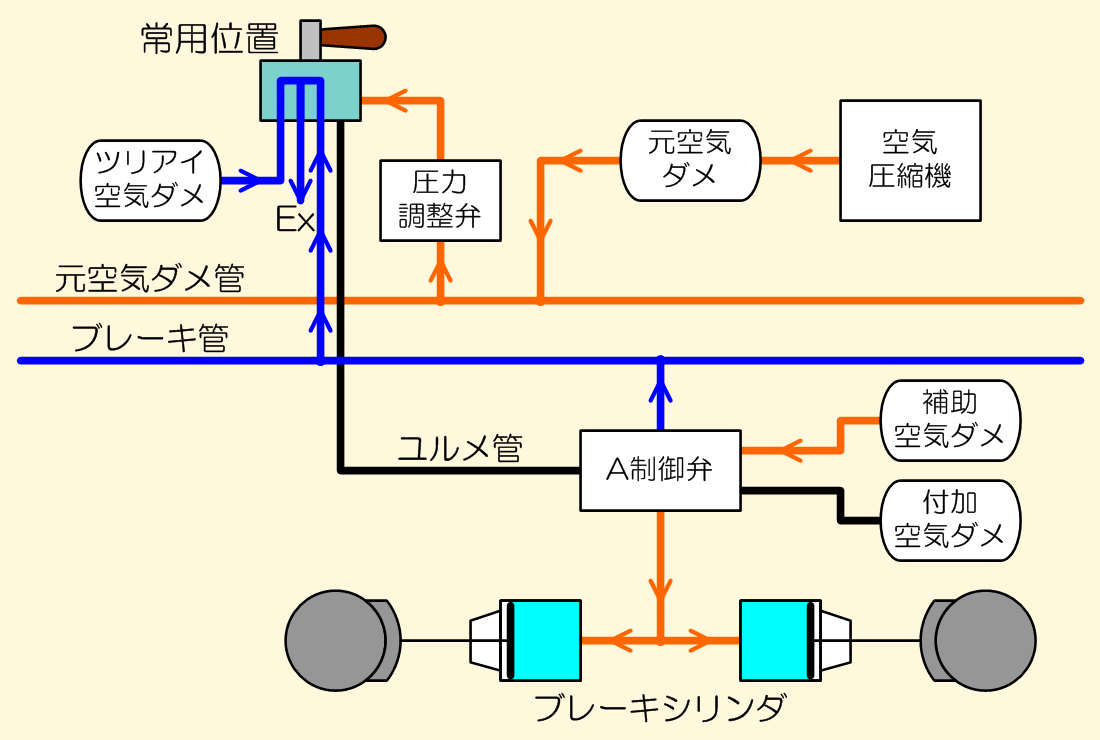

常用位置

ブレーキ管の圧縮空気を排出し、ブレーキをかける位置です。490kPaが込められているブレーキ管を減圧することで、A制御弁が動作し、補助空気ダメの圧縮空気がブレーキシリンダに送り込まれます。

ブレーキの強さはブレーキ管の減圧量により決まります。40kPa以上の減圧でブレーキが動作し、140kPaの減圧でブレーキ力が最大となります。140kPa以上減圧しても、ブレーキ力は変わりません。

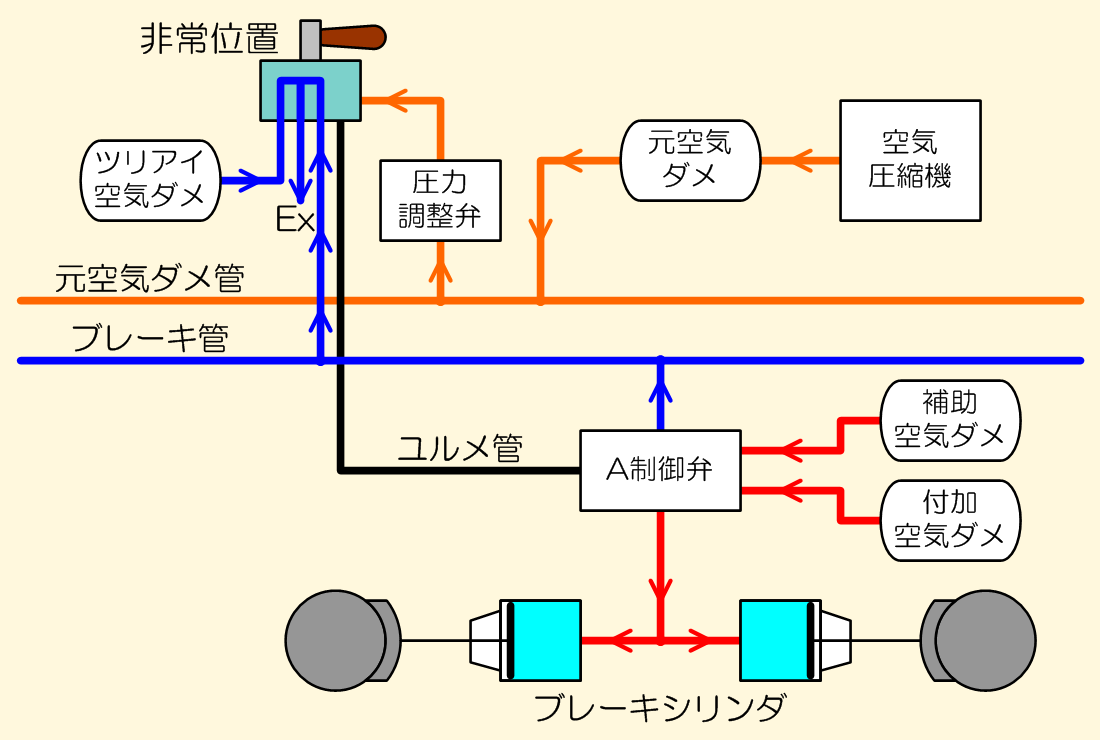

非常位置

非常時に素早く強力なブレーキをかける位置です。非常位置とすると、補助空気ダメに加え付加空気ダメの圧力もブレーキシリンダに送り込まれ、強力なブレーキが動作します。ブレーキ管の空気は全て抜けますので、緩解に多少時間がかかります。

運転の手順

発車から停車までの手順を順を追って見ていきましょう。

発車準備

発車の前に、まず逆転器を投入します。逆転ハンドルを前に倒すと逆転機が前進に投入されます。投入が完了すると、前進表示灯が点灯します。

発車

ドアが閉まると、運転士計器灯が点灯します。戸閉、信号機、時刻を確認し、車掌からの発車合図ブザーが鳴ったらいよいよ発車です。

まず、ブレーキを緩めます。ブレーキハンドルを「緩め」位置にしてください。ブレーキ管に元空気ダメからのエアーが込められ、ブレーキ管圧力が490kPaになるまで待ちましょう。ブレーキ管圧力が490kPaになったら、ブレーキが緩んでいます。

次に、主幹制御器の変速ハンドルを手前に引き[変速]位置とした後、主幹制御器の主ハンドルを1ノッチに投入します。変速機が投入されると[変]の表示灯が点灯するので、表示灯の点灯を確認したら主ハンドルを2、3・・・と徐々に上げていきます。主ハンドルのノッチ位置によって燃料噴射量が変化するので、速度制限や勾配などを考え、適切なノッチを選択します。

変速・直結切換

速度が約50km/hに達すると変速運転では加速力が落ちてくると共に効率も悪くなるので、機関と車輪とを直接つなぐ直結運転に切り替えます。

変速機を直結に切り替えるには、まず主ハンドルを[切]位置に戻し、変速機を中立にします。次に、変速ハンドルを[中立]位置に戻します。その後、主ハンドルを1~2ノッチに上げ、機関回転数を車両の回転数と合わせたのちに変速ハンドルを[直結]位置に切り替えます。 直結投入完了すると、[直]表示灯が点灯するので、[直]の点灯を確認したら主ハンドルをノッチアップします。

惰行

速度が目標まで上昇したら、惰行運転に移ります。

主ハンドルを[切]位置に戻し、[変]または[直]の表示灯が消灯して[中]表示灯が点灯することを確認します。すぐに再力行しないときは変速ハンドルを[中立]位置に戻しましょう。

ブレーキ・停車

駅が近づいてきたらブレーキを扱って停止位置に車両を止めます。

まず、ブレーキ準備としてブレーキをかける位置に近づいたらブレーキハンドルを重なり位置に持ってきておきます。

列車がブレーキをかける位置に来たら、ブレーキハンドルを常用位置に置き、ブレーキ管を60kPa以上減圧します。ブレーキ管圧力が目標の値まで減圧されたら、ブレーキハンドルを重なり位置に移します。なお、A制御弁の特性により、40kPa以下の軽い減圧ではブレーキは動作しません。かならず60kPa以上減圧し、確実にブレーキを動作させるようにしましょう。

ブレーキ力が足りない時は、ブレーキハンドルを再度常用位置に置き、ブレーキ管が目的の圧力になったら重なり位置に戻します。ブレーキ管を140kPa減圧したとき、ブレーキシリンダ圧力は最大に達します。また、ブレーキ管を140kPa以上減圧してもそれ以上ブレーキシリンダ圧力は上がらないばかりか、緩めるのに時間がかかるため、ブレーキ管の減圧は最大140kPaにして下さい。

ブレーキが強すぎるときは、ブレーキハンドルを一旦ユルメ位置に置いたのち、重なり位置に戻すとブレーキ管に空気が込められ、ブレーキが緩められます。

列車が停止位置に近づいたら、ブレーキ力を微調整しながら列車を停止位置に合わせて停車させます。

自動空気ブレーキは、操作してから実際にブレーキが動作するまでに数秒のタイムラグがあります。常に先を読んだ操作を心がけましょう。

ATSの取り扱い

ATSとは、運転士のおこなう信号注視を確実に実行させるために車内に車内に警報を表示するとともに、必要に応じて自動的に非常ブレーキをかけ、列車を停止させる運転保安装置です。

確認扱い

列車が停止信号の手前に達すると、ATSの警報ベルが鳴動します。警報ベルが鳴動したら、5秒以内にブレーキハンドルを常用以上の位置に置き、ATS確認ボタンを押下してください。

確認ボタンを押下すると警報ベルが停止し、警報持続チャイムが鳴り続けます。駅の所定停止位置に停車後、警報持続ボタンを押下し、警報持続チャイムを止めて下さい。

非常ブレーキが動作したとき(復帰扱い)

ATSの警報ベル鳴動後、確認扱いを適切に行わなかったり停止信号を冒進したりするとATSによる非常ブレーキが動作します。

ATSによる非常ブレーキが動作したら、すぐにブレーキハンドルを非常位置に入れてください。緩めや保ち位置に置いたままだと、元空気ダメの圧力が排気され、すぐに運転再開できなくなります。

列車が停車したら、ブレーキハンドルが非常位置に入っている事を確認し、復帰スイッチを引きます。復帰スイッチ操作によりATSによる非常ブレーキが解除され、運転再開することができます。

なお、元空気ダメ圧力が低い場合は変速ハンドルを中立にした上で主幹制御器の主ハンドルをノッチアップし、空吹かしをおこなってください。元空気ダメ圧力が590kPa以上になったら運転再開できます。

その他の操作

通常の運転では使用しませんが、このシミュレータではいくつかの車両操作を行うことが出来ます。

機関始動

変速ハンドルを機関始動スイッチに差し込み、[始動]位置まで回すとセルモーターが回転して[機]表示灯が点灯します。[機]表示灯点灯後、数秒そのまま待って機関始動スイッチをもとに戻してください。

機関停止

主幹制御器の主ハンドルを右方向に回すと燃料供給がなくなり、しばらく待つと機関が停止します。[機]表示灯が消灯し、[直][中][変]表示灯がすべて点灯すれば機関停止完了です。

連絡ブザー

計器台左横のブザースイッチを押すとブザーが鳴動します。車掌と連絡を取り合うときに使用します。